安光所团队在国际会议上展示成像碳卫星点源排放估算研究新进展

时间:2025-06-27 作者:吴时超

6月9-12日,在第21届国际温室气体空间测量研讨会(IWGGMS-21)上,安光所熊伟研究员团队展示了成像碳卫星排放点源探测与估算研究中取得最新进展,这一我国在温室气体空间探测领域的前沿成果。这些成果先后在《地球科学与遥感学报》(中国科学院一区TOP)、《应用地球观测与地理信息国际期刊》(中国科学院一区TOP)和《应用地球观测和遥感题杂志》(中国科学院二区TOP)等国际权威期刊发表,为我国下一代碳卫星热点温室气体监测仪(红外通道)载荷数据应用奠定了基础。

在国家双碳重大战略背景下,为满足点源碳排放精细估算及清单校核需求,熊伟研究员团队为碳卫星(待发射)上的“热点温室气体监测载荷”设计了具备百米级空间分辨率的二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)成像观测能力,在轨运行后可实现点源排放烟羽的清晰刻画及排放量估算。为实现该目标,团队需要在载荷数据处理和应用过程中,解决复杂地表背景抑制和烟羽精确分割等关键难题。该载荷由安光所熊伟研究员团队承研。

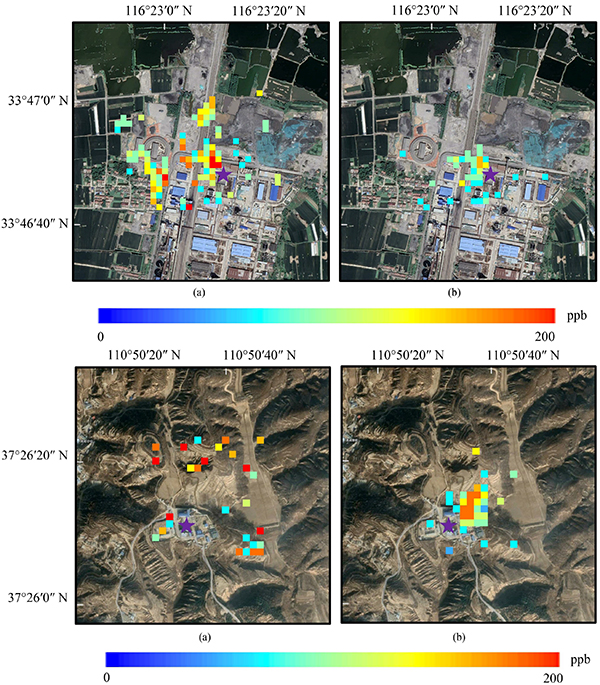

碳排放点源所处地表类型复杂,易造成误检或漏检。针对地表异质性引发的反射率背景干扰问题,研究团队提出了“异构地表背景调控策略”,构建多通道约束融合的特征提取框架,从而显著提升了在城市、沙漠下垫面及强气溶胶等复杂场景下的点源烟羽浓度检测能力,并在地物类型多变和反射率剧烈波动条件下依然保持较高识别精度和稳定性,相比传统方法具备更强的鲁棒性(一个系统在面临着内部结构或外部环境的改变时也能够维持其功能稳定运行的能力)与抗误检能力。(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113652。)

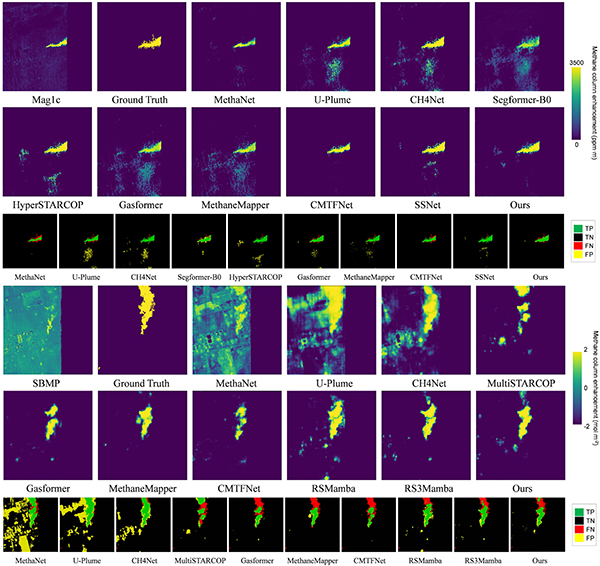

点源烟羽精确分割是排放量估算的核心环节。针对点源排放羽流遥感分割中存在的全局上下文建模不足、频谱相似干扰物导致误检率高等问题,研究团队分别提出了两种创新性的解决方案:聚焦于全局特征感知,基于FSDINet融合频域与空间域的甲烷羽流分割网络方法将多尺度光谱特征注入频率域与空间域,实现了全局信息捕捉与局部细节重建的协同建模;侧重误差控制与小目标聚类,使用kMetha-Mamba K均值曼巴甲烷分割模型方法引入基于谱导数特征的改进型k-means聚类机制,结合Mamba状态空间模型提升弱信号的识别精度与抗干扰能力。(论文链接:https://doi.org/10.1109/TGRS.2024.3523022论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jag.2025.104664)

国际温室气体空间测量研讨会上,团队还与GOSAT、OCO等星载碳监测机构的专家学者共同探讨了空间温室气体监测的最新进展和挑战,加强了与国际同行在技术发展、数据共享与合作研究方面的联系。

不同地表背景下信号干扰抑制前后识别效果对比图(上-下)

烟羽检测算法效果提升对比图(上-下)

会上交流

会议合影